Ich richte mir ganz gern das Programm-Menü nach meinen eigenen Vorlieben ein. Unter Windows, als ich das noch benutzte, habe ich das Startmenü immer derart abgeändert, dass ich mir meine eigenen Kategorien erstellte und die Anwendungsprogramme dort hinein sortierte. Unter GNU/Linux gefällt mir die vorgegebene Kategorisierung zwar ganz gut, aber zumindest nachinstallierte Programme, die nicht zum Lieferumfang der Distribution gehören, tragen sich manchmal in Kategorien ein, wo ich sie als ein wenig fehl am Platz empfinde.

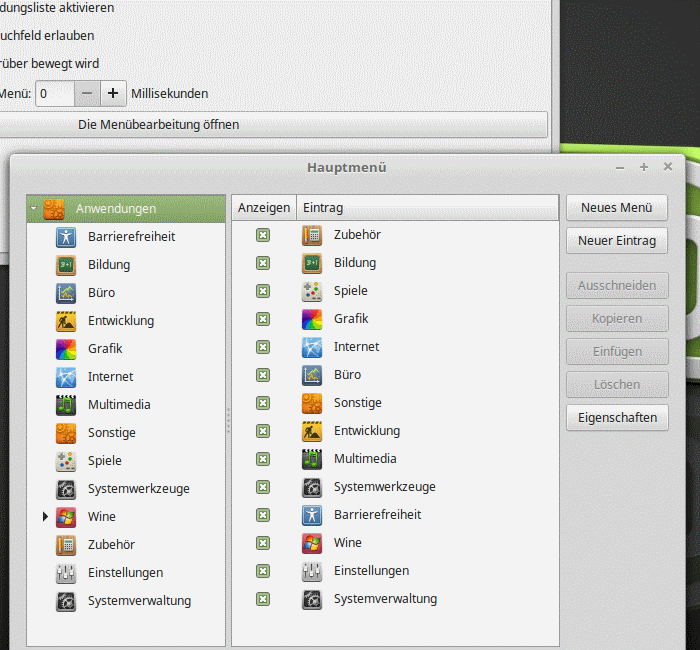

Also heißt es, Hand anlegen! Wenn die Distribution keinen Menüeditor mitliefert, kann man zum Beispiel Alacarte installieren. Es gehört zwar zu GNOME 3, läuft aber natürlich auch unter anderen Schreibtisch-Umgebungen.

Cinnamon, das mir als Desktop-Environment sehr gut gefällt, bringt seinen eigenen Menüeditor mit. Er scheint mir auf Alacarte zu basieren; jedenfalls ähnelt er jenem sehr stark. Nur wusste ich letztens nicht mehr, wo er zu finden ist – im Programm-Menü suchte ich ihn vergeblich. Nun, man gelangt zu ihm, indem man einen Rechtsklick auf den Menü-Button vollführt, dann auf Einrichten klickt und anschließend auf Die Menübearbeitung öffnen. Da muss man erst mal drauf kommen … Bei TauSys fand ich den entsprechenden Hinweis. Außerdem wird dort genau erklärt, wie man das Menü editieren kann.

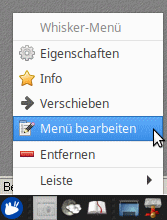

Und jetzt, da ich diesen Artikel schreibe, habe ich gerade entdeckt, dass man auch unter Xfce zum Menüeditor gelangt, indem man per Rechtsklick aufs Whisker-Menü klickt – es handelt sich um MenuLibre, der ein wenig anders als Alacarte aussieht, aber ähnlich zu bedienen ist. Man lernt doch nie aus …