Das Anwendungsmenü unter Linux (bei Windows würde man es Startmenü nennen) kann ja irgendwann chaotisch werden, nämlich wenn man viele Anwendungen installiert hat, die nicht zum mitgelieferten Standardumfang der Distribution gehören. Da sind dann Einträge mehrfach vorhanden oder in Kategorien eingetragen worden, die man als unpassend empfindet. Manchmal fehlt auch eine Anwendung im Menü.

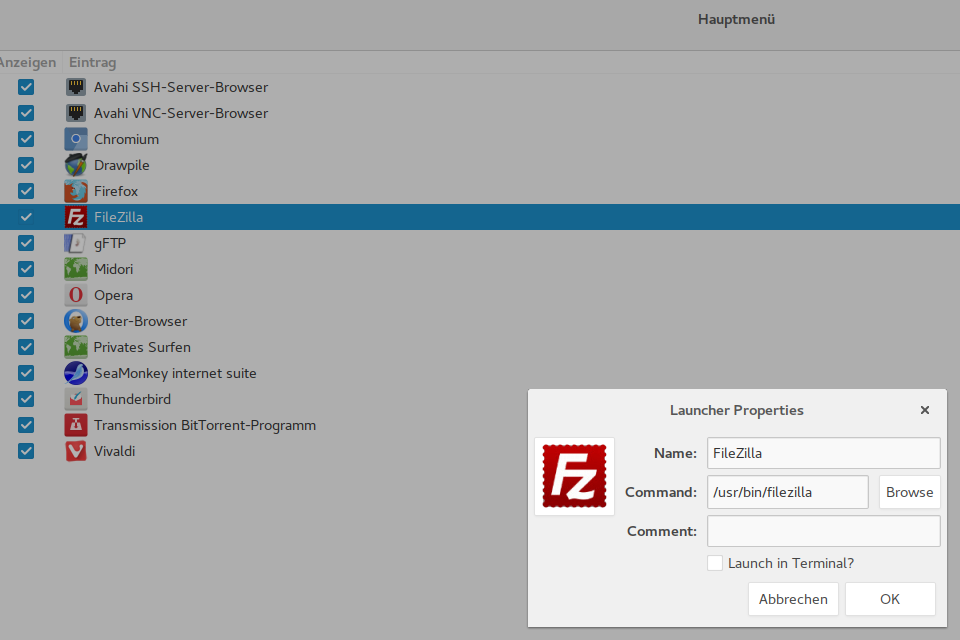

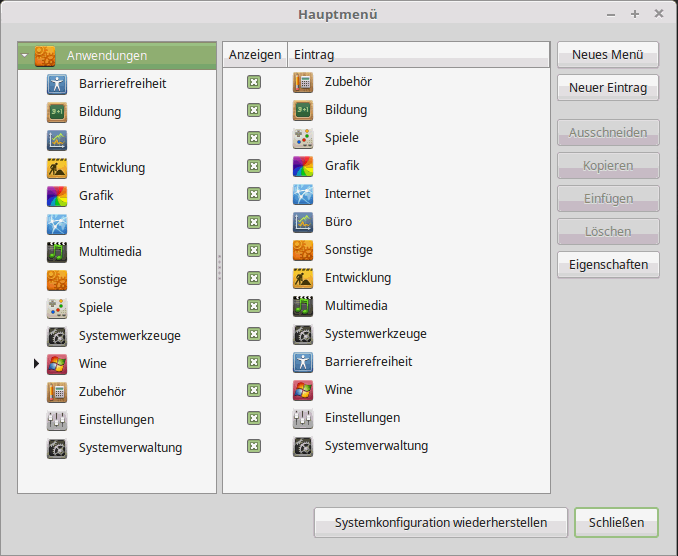

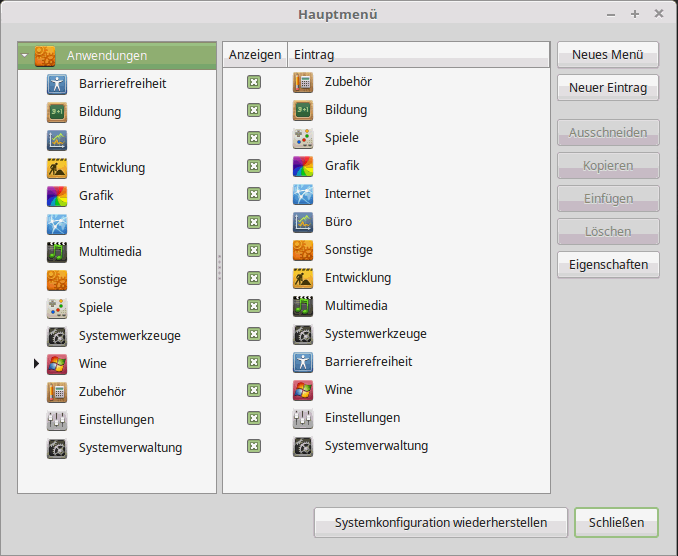

Glücklicherweise gibt es Programme mit grafischer Benutzeroberfläche, mit denen eine Bearbeitung des Anwendungsmenüs recht einfach zu bewerkstelligen ist, zum Beispiel Alacarte oder MenuLibre. Die verschiedenen Distributionen liefern in aller Regel einen Menübearbeiter mit. Unter der Desktop-Umgebung Cinnamon hat es die Benutzerin oder der Benutzer besonders leicht: Man klickt mit der rechten Maustaste auf die Menü-Schaltfläche, die im Standardfall in der Bildschirmecke links unten zu finden ist, wählt Einrichten und dann Die Menübearbeitung öffnen.

Doch als ich einige Menüeinträge in der Kategorie Wine (Wine ermöglicht es, Windows-Programme unter anderen Betriebssystemen laufen zu lassen) deaktivieren und damit unsichtbar machen wollte, war mir auf einmal das ganze Anwendungsmenü zerschossen worden. Schuld war das Windows-Programm D-Fend Reloaded – eine grafische Umgebung für die Windows-Software DOSBox, die alte MS-DOS-Spiele ans Laufen kriegen soll. Nun, längst nicht alle Windows-Programme funktionieren auch gut unter Wine, aber dass mir das Anwendungsmenü zerbombt wurde, hatte ich bislang noch nicht erlebt.

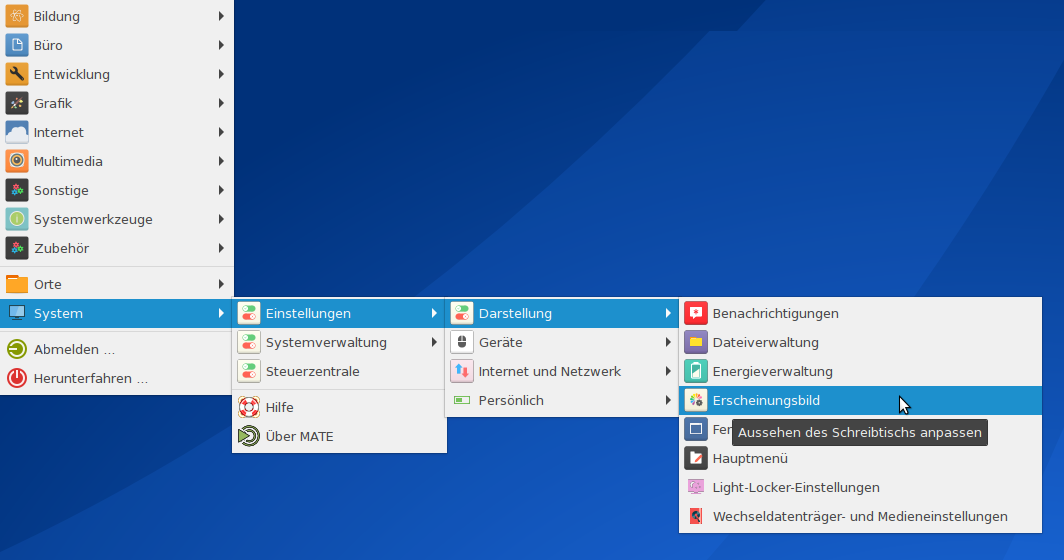

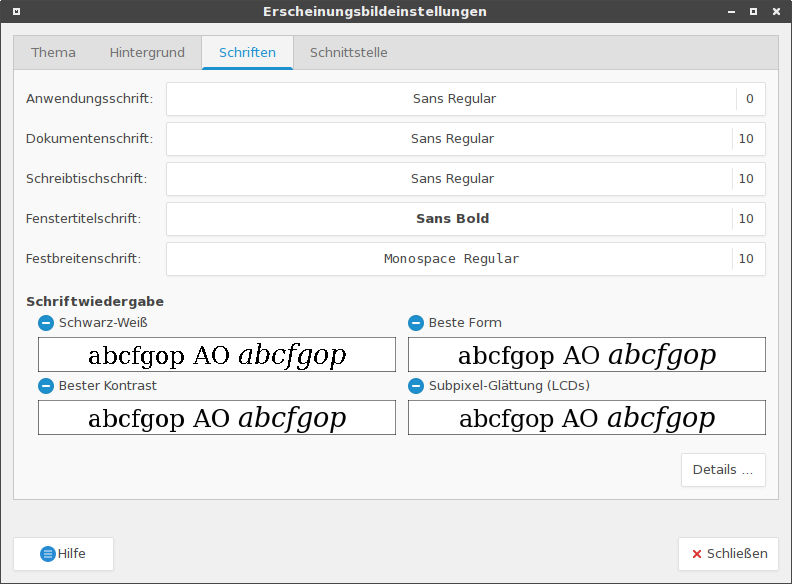

Zunächst vermutete ich übrigens die Ursache des Übels in dem Menüwerkzeug oder in der Desktop-Umgebung GNOME. Ich meldete mich von der grafischen Benutzeroberfläche ab, loggte mich unter einer anderen Benutzerumgebung, nämlich MATE, wieder ein (ich habe mehrere Desktop-Environments installiert, um im Notfall oder auch nach Lust und Laune immer mal wechseln zu können) und versuchte mein Glück erneut. Wieder das selbe Spiel. Erst jetzt sah ich einen Zusammenhang zwischen dem blöden Windows-Programm und der Zerstörung des Anwendungsmenüs.

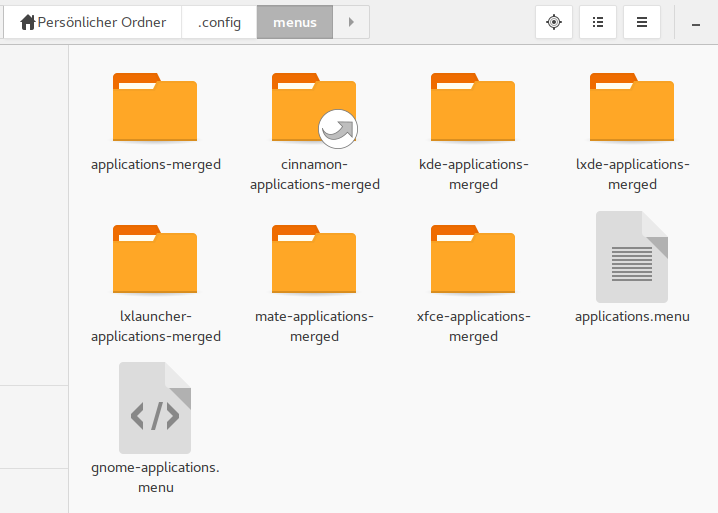

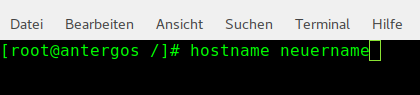

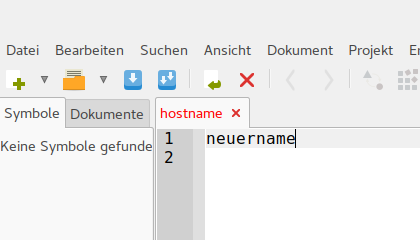

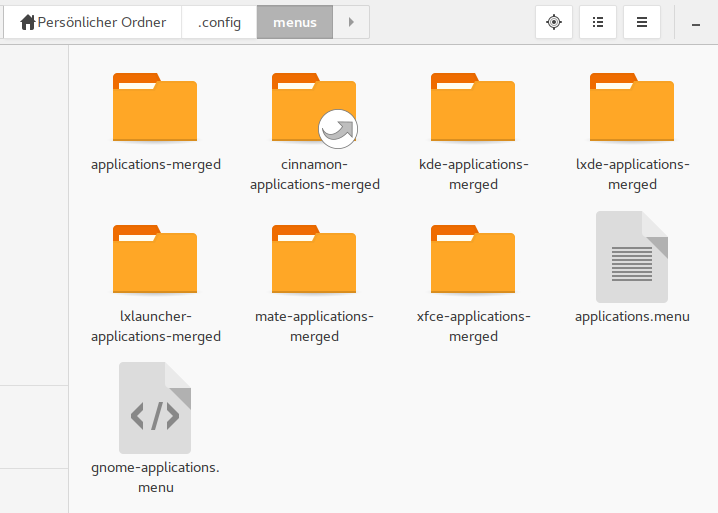

So, aber wie kriegt man nun das Anwendungsmenü wieder hin, wenigstens in der Standardkonfiguration? Die Antwort fand ich im Forum LinuxMintUsers.de. Und zwar löscht man einfach im Verzeichnis /home/[…]/.config/menus die Einträge. Alternativ kann man auch den ganzen Ordner umbenennen oder in ein Backup-Verzeichnis verschieben, sodass man immer noch eine Sicherung hat. Dadurch wird das Menü, spätestens nach einer erneuten Anmeldung, neu erstellt, wenn auch ohne die Änderungen, die man vorher vorgenommen hatte.

Und nachdem ich das lausige Windows-Programm mit dem Wine-Deinstallations-Werkzeug wieder vom Rechner runter geschmissen hatte, lief wieder alles wunderbar und ich konnte mir mein Anwendungsmenü so einrichten, wie ich es haben will.